近年沈浸式虛擬實境(Immersive Virtual Reality,簡稱IVR)技術突飛猛進,人們只要戴上虛擬實境眼鏡,彷彿就能置身在另一個奇幻世界。但過去對於虛擬實境能否促進學生學習成效的研究,卻多僅停留在促進空間能力、增進體驗式學習、提升內在動機和參與度,國立臺灣師範大學資訊教育研究所特聘教授李文瑜率領研究團隊,透過IVR以及概念圖作為前導組織(Advanced Organizer),進一步分析對國小學生科學學習的影響。

李文瑜研究專長是科學教育、教育科技、數位學習,回顧投入這項研究的契機,她從2012年開始關注虛擬科技,並與相關領域教授一起進行系統性文獻回顧,卻發現當下文獻有限,且這項領域相較其他教育科技研究來得少,儘管近五年擴增實境、虛擬實境被廣泛討論,但如何透過新科技與教材結合達成教育目的,在既有的研究中,仍有許多尚未釐清的問題。

「虛擬實境能促進學生學習嗎?」,成為研究團隊心中最深的叩問。李文瑜五年前主持第一個和虛擬實境有關的計畫國科會計畫,其中這項研究,是與國立中興大學圖書資訊學研究所教授鄭琨鴻團隊共同合作,這項研究共招募74名國小六年級學生參與,學生被隨機分配到前導組織組(實驗組)和非前導組織組(對照組),進行一項評估學生對植物概念理解的科學測驗。

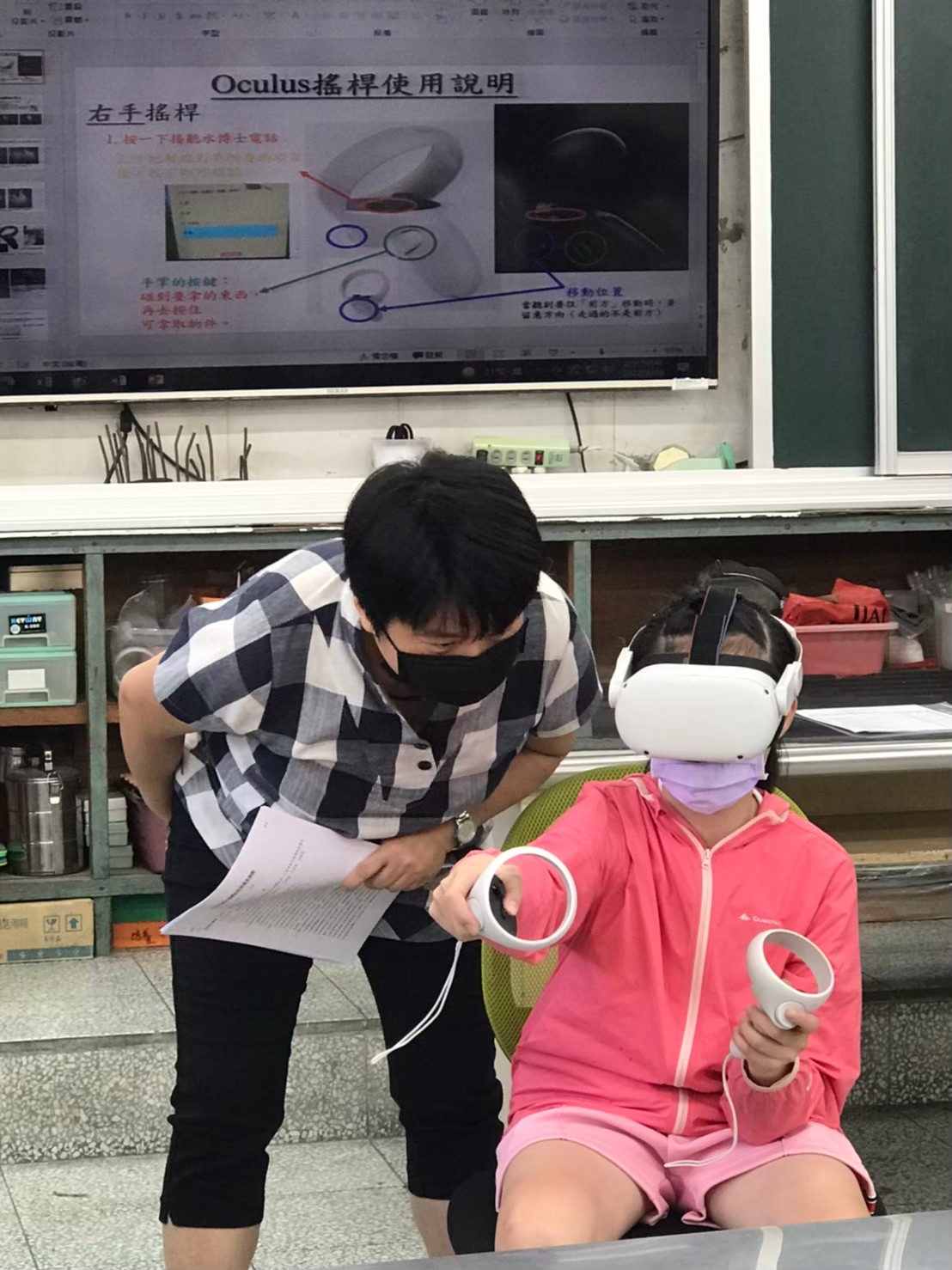

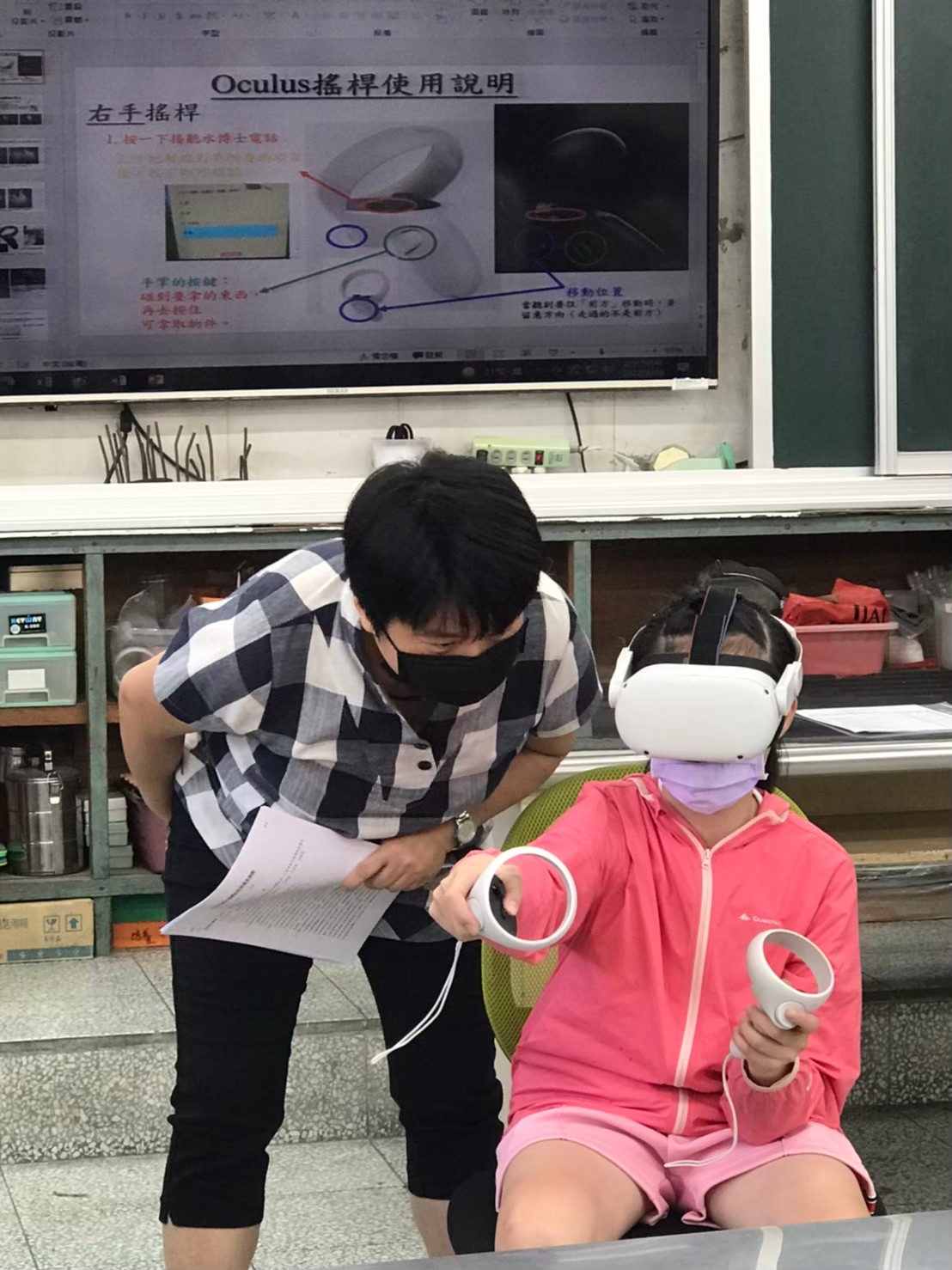

研究目的主要在檢驗學生的認知好奇心與情感因素(包括臨場感、控制和主動學習、正向學習情緒參與和負向學習情緒參與)之間的結構關係,並分析實驗組和對照組的學習成效。這項研究使用共變數分析(ANCOVA)和偏最小平方結構方程模型(PLS-SEM)進行資料分析,讓學生親自體驗在虛擬實境中的學習,為顧及使用者體驗品質和安全,每次僅4至6名學童進行操作。

實驗組的學生,會由教師帶入前導組織、概念圖的解說,提前預告即將學習的知識藍圖,另外也針對VR操作進行說明;對照組的學生,則未接受前導組織的說明,接受相關VR操作說明後即開始實作。研究結果顯示,實驗組的學生在科學概念上的分數,顯著高於對照組學生。

除了探討學習成果,研究團隊也與學習好奇心連結。李文瑜說,教育心理學將學習好奇心有兩種定義,一種是因為不知道所以想學(剝奪型好奇心學習者),另一種是因為有興趣所以想學(興趣型好奇心學習者),研究團隊好奇在新興科技中,孩子想知道自己「我還不知道什麼?」是否對於學習扮演什麼角色,且研究團隊希望進一步探討兩種不同的學習好奇心,在有無前導組織的介入之下,會產生哪些交互作用。

研究結果顯示,擁有高度興趣型知識好奇心的學習者,能在虛擬實境中感受到深刻地的臨場感,也有更積極的學習情緒、更強烈的控制感和主動學習動機等情感;而在設有前導組織的情境下,剝奪型好奇心並不預示任何情感因素的提升,也未能顯著預測學習成效。不過,在沒有前導組織的環境下,高剝奪型知識好奇心的學生,卻表現出更高的正向學習情緒參與。

值得一提的是,研究團隊雖發現學生使用VR的正向情緒也會帶來正向科學學習結果,但高度臨場感的體驗,卻出現了負面學習效果。李文瑜指出,研究結果發現「高臨場感會出現低學習成果」,主觀看起來是一項違背直覺的註解,深究文獻發現,虛擬實境中的臨場感其實是兩面刃,臨場感吸引我們使用虛擬實境,讓學生有興趣使用,但高度的臨場感卻讓學生的注意力只集中在有興趣的東西,以及身歷其境的感覺,無法獲得認知上的益處。

李文瑜認為,當學生在虛擬實境中體驗了高度臨場感,卻沒有學習效益,就必須進一步反思將虛擬實境用於教學的目的和效益。換句話說,若僅是想透過虛擬實境帶來正向情緒和動機,確實可以設計高度臨場感,若回歸教育應用,且期許學生能有深度思考,就得取捨臨場感的設計需求,又或是在兼顧臨場感之餘,教學者需要額外給予哪些教學輔助,確保學生能達成學習目標。

而在中小學教學現場,愈來愈多學校投入預算購置虛擬實境設備,但虛擬實境不只硬體價格高昂,也需投入大量成本去優化軟體。李文瑜表示,現在已有許多付費甚至免費平台可讓老師自行製作教材,但她特別提醒,比成本更重要的是老師們應思考教材內容對學生的學習有無幫助,透過虛擬實境提升學生學習成效。(採訪撰文 | 由本校公共事務中心提供)。

圖1:學生使用虛擬實境情形

原文出處:Lee, S. W. Y., Hsu, Y. T., & Cheng, K. H. (2022). Do curious students learn more science in an immersive virtual reality environment? Exploring the impact of advance organizers and epistemic curiosity. Computers &Education, 182, 104456. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2022.104456