臺師大永續所攜手中研院環變中心 從古籍到科學數據 重建六百年颱風史

115年02月02日

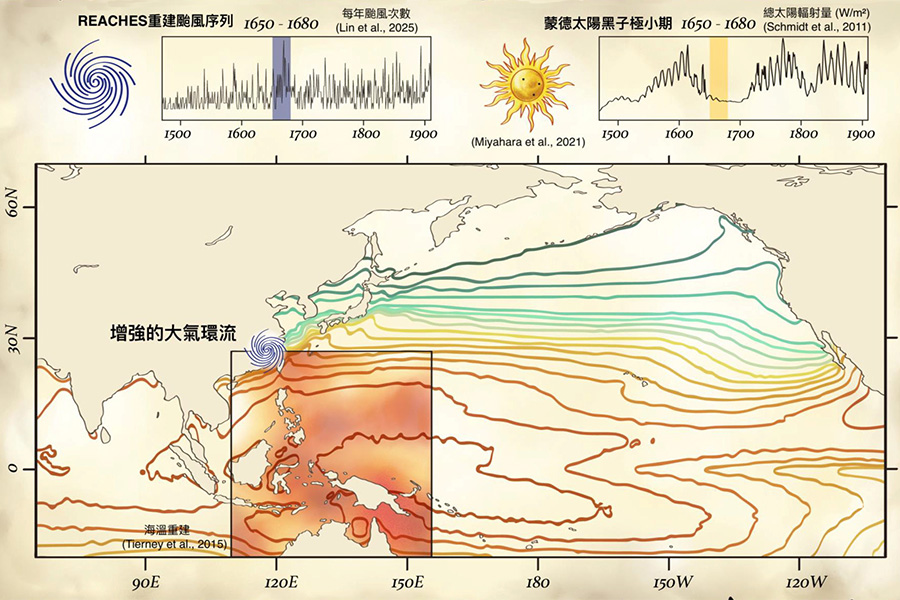

研究發現小冰期颱風最為頻繁 顛覆氣候冷暖既有認知 熱帶氣旋對人類社會影響深遠,但現代觀測資料多侷限於近百年,長期變化趨勢仍待釐清。由臺灣學者領銜的跨領域研究團隊,透過系統性分析歷史文獻資料,成功重建西北太平洋自14世紀以來的熱帶氣旋活動紀錄,研究發現,處於「小冰期」的1650至1680年,反而是颱風最頻繁的時期,此一結果顛覆「氣候愈冷、颱風愈少」的直觀認知。 異常極端氣候日益成為全球關注焦點,颱風帶來強風豪雨與災害風險,持續衝擊臺灣與東亞沿海社會,其生成與變化機制亦是當代氣候科學的重要議題。不過,當科學家試圖以科學方式理解並預測颱風行為時,卻面臨一項根本限制,現代衛星觀測資料僅自1979年開始,系統性的氣象儀器觀測也不過百餘年,使得人們難以掌握颱風在更長時間尺度下的變化規律。 臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所所長林冠慧副教授、中央研究院環境變遷研究中心通信研究員王寳貫院士、臺灣大學海洋中心助理研究員(將轉任清華大學永續經營與氣候政策研究所助理教授)曾琬鈴、中央研究院環境變遷研究中心人為氣候變遷專題中心執行長許晃雄特聘研究員等多位學者組成跨校研究團隊,整合中國歷史文獻、氣候重建資料與現代儀器觀測記錄,成功重建西北太平洋自1368年至1911年,橫跨543年的熱帶氣旋活動紀錄,研究成果以〈東亞在蒙德極小期間的熱帶氣旋活動顯著增強〉為題,於2025年12月22日刊登於國際頂尖學術期刊《美國國家科學院院刊》(PNAS),並列為重點文章,為理解極端天氣與長期氣候變遷提供前所未有的歷史深度。 顛覆直覺認知:氣候最冷時,颱風卻最頻繁 研究顯示,西北太平洋熱帶氣旋活動的高峰期,出現在1650至1680年間,正好對應17世紀的「蒙德極小期」(Maunder Minimum)。該時期因太陽黑子活動顯著減弱,北半球陸地氣溫普遍偏低,亦是小冰期的重要階段之一。一般認為,氣候轉冷應會抑制颱風生成,但研究結果卻呈現完全相反的趨勢。 林冠慧指出,這項發現顯示,熱帶氣旋的活動強度與頻率,並非單純由氣溫高低所決定,而是受到更複雜的大氣與海洋交互作用影響。若僅依據近代短期觀測資料,容易忽略氣候系統在長時間尺度下所展現的非線性行為。 從古籍到資料庫:讓歷史成為科學證據 助力現代氣候模式驗證 本研究的核心資料,來自研究團隊在中研院與國科會永續科學計畫資助下,從2014年建置的「歷史氣候資料庫」(REACHES)。團隊透過系統性整理中國歷代地方志、史書與官方紀錄,辨識並標準化編碼與颱風相關的描述,包括強風、豪雨、海潮、船難與毀損等相關記載,透過事件辨識、時間比對與空間定位,將文字敘述轉化為可供統計分析的科學資料。 為確保資料可靠性,避免重複計算或誤判,研究人員進一步將文獻重建結果與19世紀後期的早期儀器觀測紀錄進行比對,發現兩者在年際與年代際變化趨勢上高度一致,證實歷史文獻不僅是文化資產,也能成為理解極端氣候的重要科學依據。 王寳貫院士表示,REACHES資料庫的建立,使非中文背景的國際學者也能運用這些珍貴史料進行研究,促成真正跨文化、跨學科的氣候研究。 陸冷海暖:揭開颱風活躍的氣候機制 進一步分析指出,蒙德極小期期間,東亞陸地氣溫顯著偏低,但來自珊瑚、沉積物與其他海洋代用指標的重建結果卻顯示,西太平洋海表溫度反而呈現異常偏暖狀態,形成顯著的「陸冷海暖」溫差。 研究推論,這樣的溫差結構可能強化夏季季風環流,增加低層水氣輸送與大氣不穩定度,進而營造有利於熱帶氣旋生成與發展的環境條件。換言之,即便在全球平均氣溫偏低的背景下,只要區域性的海洋熱量與大尺度環流條件適合,颱風活動仍可能相當活躍。 此外,研究亦發現該時期颱風活動的季節分布與現代有所不同,南部沿海地區的颱風發生時間明顯延後,反映當時大氣環流型態可能與今日氣候系統存在結構性差異。 全球暖化下的颱風演變:長期資料提供科學決策依據 研究團隊強調,這項研究對於當前氣候變遷議題具有重要意義。隨著全球暖化持續推進,未來的颱風變化,可能不僅表現在強度增強或路徑改變,更可能與區域性的陸海溫差、季風系統與太陽活動等因素交互影響。 對臺灣與東亞沿海地區而言,長時間尺度的颱風重建資料,有助於提升氣候模式的模擬能力,並為防災政策、都市規劃與基礎建設提供更具歷史縱深的科學依據。 歷史不只是回顧 也為未來發聲 回顧研究歷程,研究團隊表示,這項以歷史文獻重建氣候的研究,補足現代觀測資料的時間侷限。透過跨領域合作,團隊不僅證明古籍能「說話」,更讓過去六百年的颱風記憶,成為理解未來氣候風險的重要線索。 研究團隊期盼,透過這項研究,能促進更多人文與自然科學的對話,讓歷史不只是回顧,而是成為面對氣候變遷挑戰的重要指南。 (採訪撰文 | 由本校公共事務中心提供)。 原文出處:Lin, K. E., Tseng, W. L., Lin, Y. S., Lee, C. Y., Lin, Y. H., Hsu, H. H., & Wang, P. K. (2025). Intensified tropical cyclone activity in East Asia during the Maunder (solar) Minimum. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 122(52), e2419759122. https://doi.org/10.1073/pnas.2419759122