卜宏毅 助理教授 | 物理學系

目前於臺師大物理系擔任助理教授,並為教育部玉山青年學者。長期加入黑洞影像觀測的國際計畫,並曾獲得事件視界望遠鏡(Event Horizon Telescope)團隊所頒的青年獎(EHT Early Career Award)。研究專長為黑洞噴流與吸積流理論天文物理,以及黑洞影像理論計算。

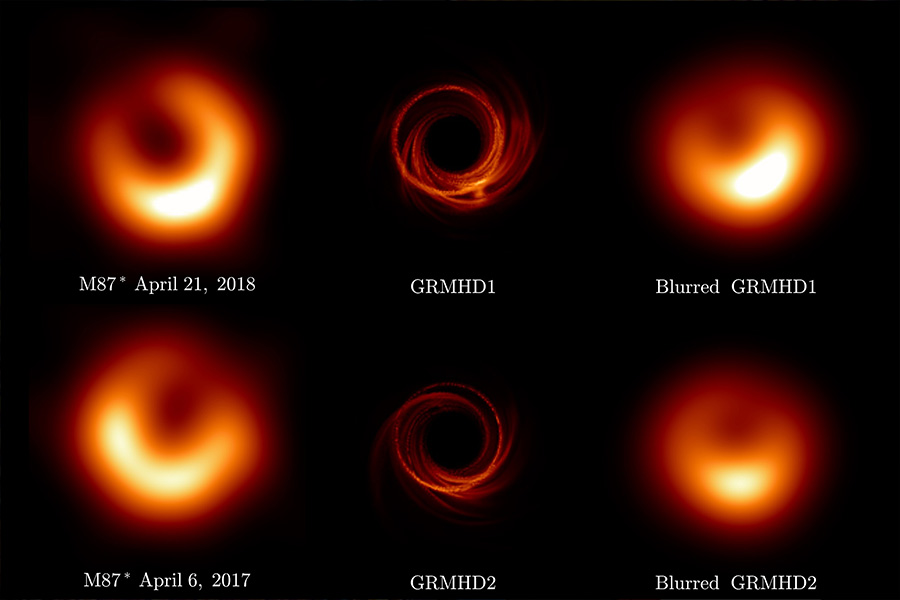

封面圖說:M87*的觀測與理論影像比較。左圖:事件視界望遠鏡(EHT)團隊在2018年和2017年觀測到的M87*影像。中圖:在兩個不同時間的電腦模擬影像範例。右圖:將電腦模擬影像考慮觀測解析度後,經過模糊處理的影像。(影像來源:EHT團隊)

M87*的變化影像:了解黑洞環境的新鑰匙

結合對2017年和2018年觀測資料的多時刻分析,事件視界望遠鏡(Event Horizon Telescope; 簡稱EHT)團隊加深了我們對M87星系中心超大質量黑洞(簡稱M87黑洞或M87*)的理論理解。EHT團隊所使用的全新龐大黑洞影像資料庫,影像數量比之前還多了12萬張以上。

研究團隊確認了M87黑洞的旋轉方向是朝著遠離地球的視線方向,並證明吸積盤(環繞黑洞旋轉的氣體)中的湍流可以解釋2017至2018年觀測到的黑洞影像中,類似甜甜圈的環狀結構最亮部分的偏移。研究成果發表於《天文與天文物理》(Astronomy & Astrophysics)期刊,對於黑洞環境複雜動力學方面建立了重要的里程碑。

此次事件視界望遠鏡(EHT)臺灣研究團隊記者會,於1月23日由國立臺灣師範大學理學院陳界山院長主持,出席的學者專家包括臺師大物理系卜宏毅助理教授、中央研究院天文及天文物理研究所賀曾樸院士、松下聰樹研究員、紀柏特博士後研究員、周美吟博士、黃智威支援科學家、陳明堂研究員、淺田圭一副研究員。

六年前,根據2017年對於M87黑洞的觀測,EHT團隊發布了人類歷史上首張黑洞影像。在這次研究中,EHT團隊利用M87*在2017年和2018年的觀測資料,為黑洞事件視界附近極端環境研究提供了全新的理論視角。在過去兩年半負責協調完成此次團隊成果的臺師大物理系助理教授暨教育部玉山青年學者卜宏毅表示:「黑洞周圍吸積環境是動態又混沌的。2017年和2018年的觀測所帶來獨立的測量,讓我們能夠從全新的視角更深入地約束黑洞周邊的環境。這項研究展示了如何通過觀測黑洞系統的時間演化,為黑洞理論研究開闢全新的視野。」

2018年的觀測確認了2017年首次捕捉到的明亮環狀結構,其直徑約為43微角秒,這與質量為65億倍太陽質量黑洞影像的理論預測一致。值得注意的是,環中最亮區域相較2017年逆時針偏移了30度。伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校博士生阿比謝克·喬希解釋道:「亮區位置的偏移是黑洞吸積盤湍流的自然結果。在我們對2017年觀測資料的理論解釋中,我們預測最亮區域可能會以逆時針方向偏移。我們很高興看到2018年的觀測資料驗證了這一預測。」

黑洞影像環狀結構最亮的部分仍然位於下方,這為黑洞旋轉方向提供了重要信息。來自康賽普西翁大學的博士後研究員比迪莎·班迪奧帕迪亞補充道:「2018年最亮區域的位置進一步強化了我們對2017年觀測中黑洞方向的解釋:黑洞的旋轉軸指向遠離地球。」

EHT團隊使用了一個全新開發的大型超級電腦生成影像庫,其規模為2017年解釋觀測數據影像庫的三倍。研究團隊結合2017年與2018年的觀測資料評估吸積模型。阿姆斯特丹大學博士生萊昂·索薩潘塔·薩拉斯解釋道:「當氣體螺旋流向黑洞時,它可以與黑洞的旋轉方向一致,也可以相反。我們發現,由於湍流的相對較高波動性,後者更符合多年觀測結果。關於M87黑洞在2021年和2022年的EHT觀測資料分析已在進行中,預計將提供更強的統計約束,並深入揭示環繞M87黑洞湍流流動的本質。」

用於本次分析的新影像資料庫比之前的資料庫更加多樣化,除了完整考慮電子能量分佈的可能性,也加入了吸積盤轉動方向和黑洞轉動方向相傾斜的模型。中央研究院天文及天文物理研究所博士後研究員紀柏特表示:「之前EHT團隊的理論小組為理解黑洞影像所建立的資料庫,促進了大量前沿模擬的開發。這次我們第一次有機會根據更新的模擬來建立資料庫,其中一些模擬與觀測資料非常吻合,而另一些則相對不那麼匹配。 觀測與理論模型的比較將促進模擬中物理細節的進步,我非常期待看到接下來的成果。」

事件視界望遠鏡(EHT)團隊有來自亞洲、歐洲、美洲、和非洲400餘位研究學者參與。這項國際合作致力於構建一座相當於地球大小的虛擬望遠鏡,藉以獲取史上細節最詳盡的黑洞影像。EHT 在各國大量資金支持下,用新穎系統串連現有望遠鏡,創造了一種具備前所未有之高角解析力的新型天文儀器。

參與EHT計畫的望遠鏡是:ALMA、APEX、IRAM 30米望遠鏡、IRAM NOEMA天文台、馬克斯威望遠鏡(JCMT)、大型毫米波望遠鏡 (LMT)、次毫米波陣列望遠鏡 (SMA)、次毫米波望遠鏡 (SMT)、南極望遠鏡(SPT)、基特峰望遠鏡和格陵蘭望遠鏡(GLT)。資料在馬克斯普朗克電波天文研究所(MPIfR)和麻省理工學院海斯塔克天文台進行相關處理,後續資料處理由國際團隊合作完成。

EHT聯盟由13個主要機構組成:中央研究院天文及天文物理研究所、亞利桑那大學、芝加哥大學、東亞天文台、法蘭克福歌德大學、電波天文毫米波研究所、大型毫米望遠鏡、馬克斯普朗克電波天文研究所、麻省理工學院海斯塔克天文台、日本國立天文台、圓周理論物理研究所、拉堡德大學和史密松天文台。

(採訪撰文 | 由本校公共事務中心提供)。

發表論文:

The Event Horizon Telescope Collaboration, The persistent shadow of the supermassive black hole of M87 II. Model comparisons and theoretical interpretations.

DOI: https://www.aanda.org/10.1051/0004-6361/202451296

目前於臺師大物理系擔任助理教授,並為教育部玉山青年學者。長期加入黑洞影像觀測的國際計畫,並曾獲得事件視界望遠鏡(Event Horizon Telescope)團隊所頒的青年獎(EHT Early Career Award)。研究專長為黑洞噴流與吸積流理論天文物理,以及黑洞影像理論計算。