黃婉如 特聘教授 | 地球科學學系

黃婉如教授現任國立臺灣師範大學地球科學系特聘教授兼系主任,主要研究方向為全球及區域降水、季風氣象、區域氣候模擬。

晴空萬里的天氣突然雲湧雷鳴,一場急促又猛烈的午後對流雨傾瀉而下,是台灣夏季的日常風景。但隨全球暖化愈演愈烈,國立臺灣師範大學地球科學系特聘教授黃婉如,帶領研究團隊運用高解析度大氣模式,模擬不同海溫情境下的降雨變化資料。研究發現,到了21世紀末,在全球暖化的影響下,午後對流雨的發生頻率雖將減少,但降雨強度卻會更為劇烈。

黃婉如的研究專長為全球及區域降水、季風氣象、區域氣候模擬分析,長期關注局部降雨與氣候變化的關聯。她原本研究的是氣候現象與大尺度環流,卻逐漸發現午後對流這種看似「在地」的天氣現象,背後其實受全球氣候的調控,因此希望能從氣候變遷角度,來看大尺度環流變化對台灣局部地區午後對流造成的影響。

但從全球氣候變化角度看台灣午後對流變化,是一項艱鉅挑戰,因為這類局部降雨的空間尺度小、時間變化快,與一般氣候現象空間尺度大、時間變化慢不同。早在2019年,黃婉如就利用中央氣象署長期觀測資料發現:當太平洋出現「反聖嬰」現象時,台灣的午後對流活動更頻繁、強度也更高,但由於觀測資料僅能用於了解過去變化,她的研究團隊一直到參與「臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台(TCCIP)」計畫,利用高解析度大氣模式(High Resolution Atmospheric Model;HIRAM)搭配降尺度模擬,才得以將「粗網格」轉換為足以反映地方現象的「細網格」,用於了解氣候變遷對台灣午後降雨的未來變化之影響。

有別於過往研究多依賴觀測資料,雖能看到趨勢,但難以預測未來變化。黃婉如表示,現在則能透過動力降尺度的高解析度模式,細緻模擬氣候變遷下的區域反應。這項研究的突破在於,台灣首度利用未來推估資料,來分析海溫變化與午後對流之間的關聯。

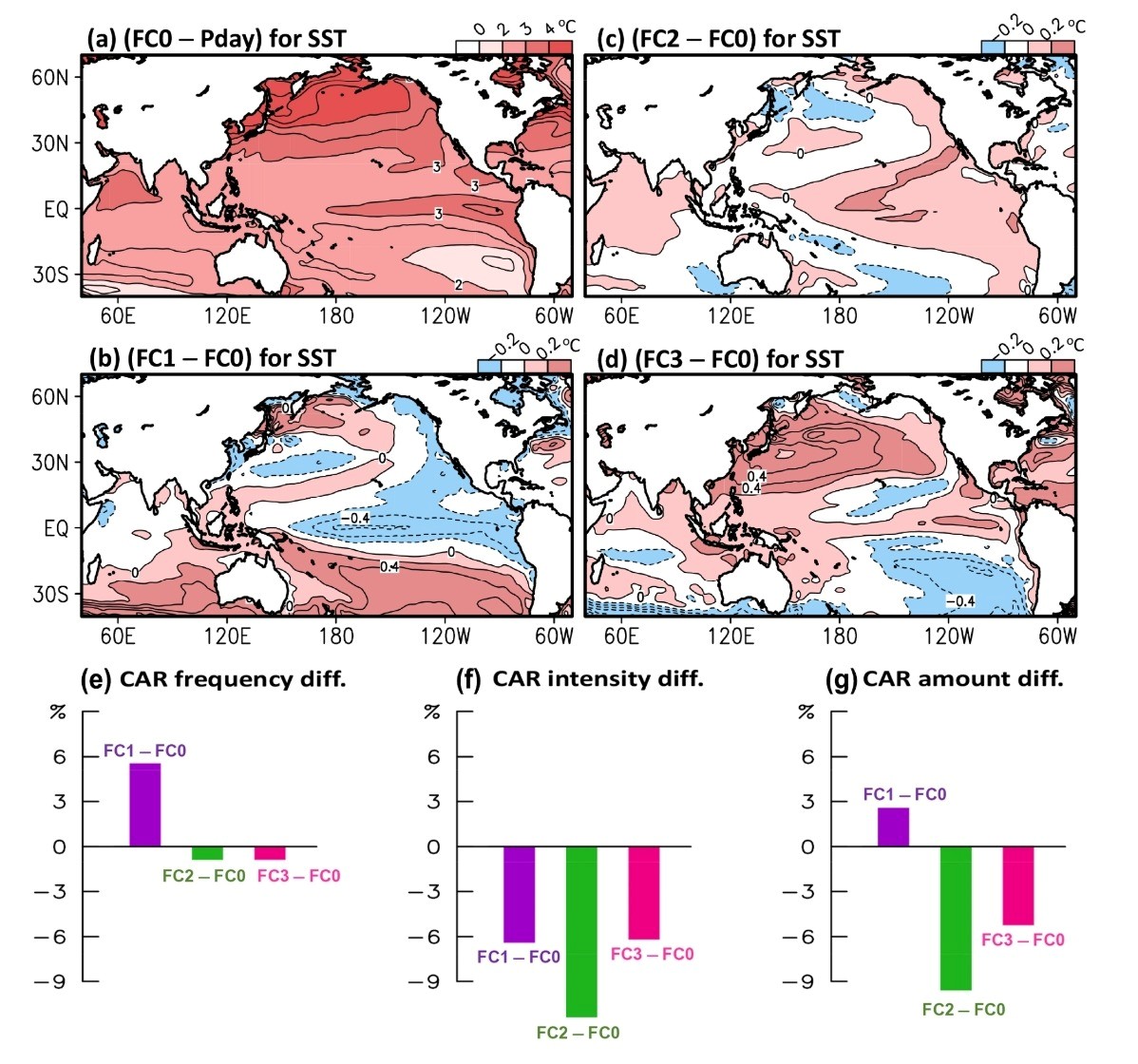

研究團隊採用全球暖化情境下的四組不同海溫變化(圖1a-d),搭配高解析度大氣模式的動力降尺度模擬,評估海溫變化對臺灣未來夏季午後對流降雨活動的可能影響。研究結果顯示,四組未來推估結果,皆表明臺灣的午後對流降雨事件將減少,但降雨強度將增強。

然而,比較四組海溫情境的推估情形,夏季午後對流降雨事件的變化幅度,卻存在很大差異(圖1e-g)。當東太平洋海溫偏冷(類似反聖嬰)時,午後對流事件發生頻率,會高於其他情境; 反之,當東太平洋海溫偏暖(類似聖嬰現象),午後對流的發生頻率與強度則都會下降。這樣的結果顯示,聖嬰現象的週期性變化,將在未來扮演調節台灣午後降雨的關鍵角色。

圖1

在研究過程中,也不免遭受「為什麼不只關注台灣附近的海溫變化就好?」的質疑,但黃婉如認為,即便是面積不大的台灣,也是全球環流系統的一部分,大尺度環流的變化仍會影響區域天氣。她解釋「午後對流雖是地方現象,但若相關的大氣環流或海溫異常改變了水氣輸送、對流條件,那它自然會受到影響。」。

「過去大家關心的是颱風帶來的大雨,但現在常見的是午後短時間內的大豪雨也可能會造成嚴重災害。」黃婉如指出,現今許多城市常見的「非颱風型」淹水事件,其實正是午後對流過於強烈的結果,在全球暖化的影響之下,政府與民眾都必須重新審視極端降雨的防災思維,不能再只將焦點放在颱風,而應留意午後雷陣雨所造成的潛在風險。

談到未來研究方向,黃婉如表示,她目前關注的,是高層大氣現象「冷心低壓」與午後對流之間的交互作用。以往研究大多聚焦在低層環流變化,但冷心低壓是高層現象,若此現象與對流交互作用,可能讓午後降雨更劇烈。瞭解這個現象,有助於我們提前預警並減少災害損失。

(採訪撰文 | 由本校公共事務中心提供)。

原文出處:

Huang, W. R., Chien, Y. T., Cheng, C. T., Hsu, H. H., & Koralegedara, S. B. (2023). The role of sea surface temperature in shaping the characteristics of future convective afternoon rainfall in Taiwan. npj Climate and Atmospheric Science,6, 198. https://doi.org/10.1038/s41612-023-00528-7

黃婉如教授現任國立臺灣師範大學地球科學系特聘教授兼系主任,主要研究方向為全球及區域降水、季風氣象、區域氣候模擬。