劉華棟 副教授 | 車輛與能源工程學士學位學程

曾於台北大眾捷運股份有限公司服務 13 餘年,擔任車輛維修場主管,督導 30 餘位同仁,並於 2020 年獲得國立臺灣科技大學電機博士學位。目前任職於國立臺灣師範大學副教授。已發表 50 餘篇國際期刊論文(SCI),擁有 3 項國內專利,並曾指導學生於 2025 年榮獲 IEEE IAS 國際研討會學生海報競賽第一名,以及多項國際競賽與學術獎項。其主要研究方向包括綠能系統電力電子設計、再生能源、太陽能、能源轉換與應用等。

當世界各國都在談能源轉型,如何把太陽能、風能等再生能源穩定輸出到電網,也成為熱門研究課題。國立臺灣師範大學車輛與能源工程學士學位學程教授副教授劉華棟,率領研究團隊與國內外學者合作,成功將有限控制集模型預測控制(FCS-MPC)應用於單相五階層 T 型多階層逆變器,打造出一台「輕薄短小」卻能高效率輸出電力的裝置,提供再生能源應用新觀點。

劉華棟長期鑽研電動車電力應用和太陽能領域,除了國內研究,也積極與海外學者共同合作交流。最初接觸多階層逆變器,也源自於一次跨國交流,當他看見印度研究人員以多組開關與電容器組成的新架構,取代台灣常見的四開關設計,設計優勢在於重量大幅減輕,甚至能做到「攜帶式」供電,也就展開與印度阿里格爾穆斯林大學教授Adil Sarwar、臺灣科技大學教授林長華的三方合作。

從概念到實體原型,過程並不順利。研究初期,電路設計屢遭失敗,甚至多次發生「元件燒毀」的情況,耗費了不少材料成本。雖然每次失敗都是挫折,但同時也提供了重新驗證假設的契機。為了突破困境,劉華棟於 2025 年特地前往印度團隊實驗室,實地觀察硬體配置與控制器設計,並將經驗帶回台灣加以改良。經過多次嘗試,團隊終於成功研製出能穩定運作的五階層逆變器,並致力於使其電力品質達到國際標準。

逆變器的功能,是將直流電(DC)轉換為交流電(AC)。傳統逆變器輸出的交流電波形較為粗糙,需要額外的濾波裝置來改善電力品質;多階層逆變器(Multilevel Inverter, MLI)則透過增加輸出電壓的階層數,模擬出更接近理想正弦波的波形。

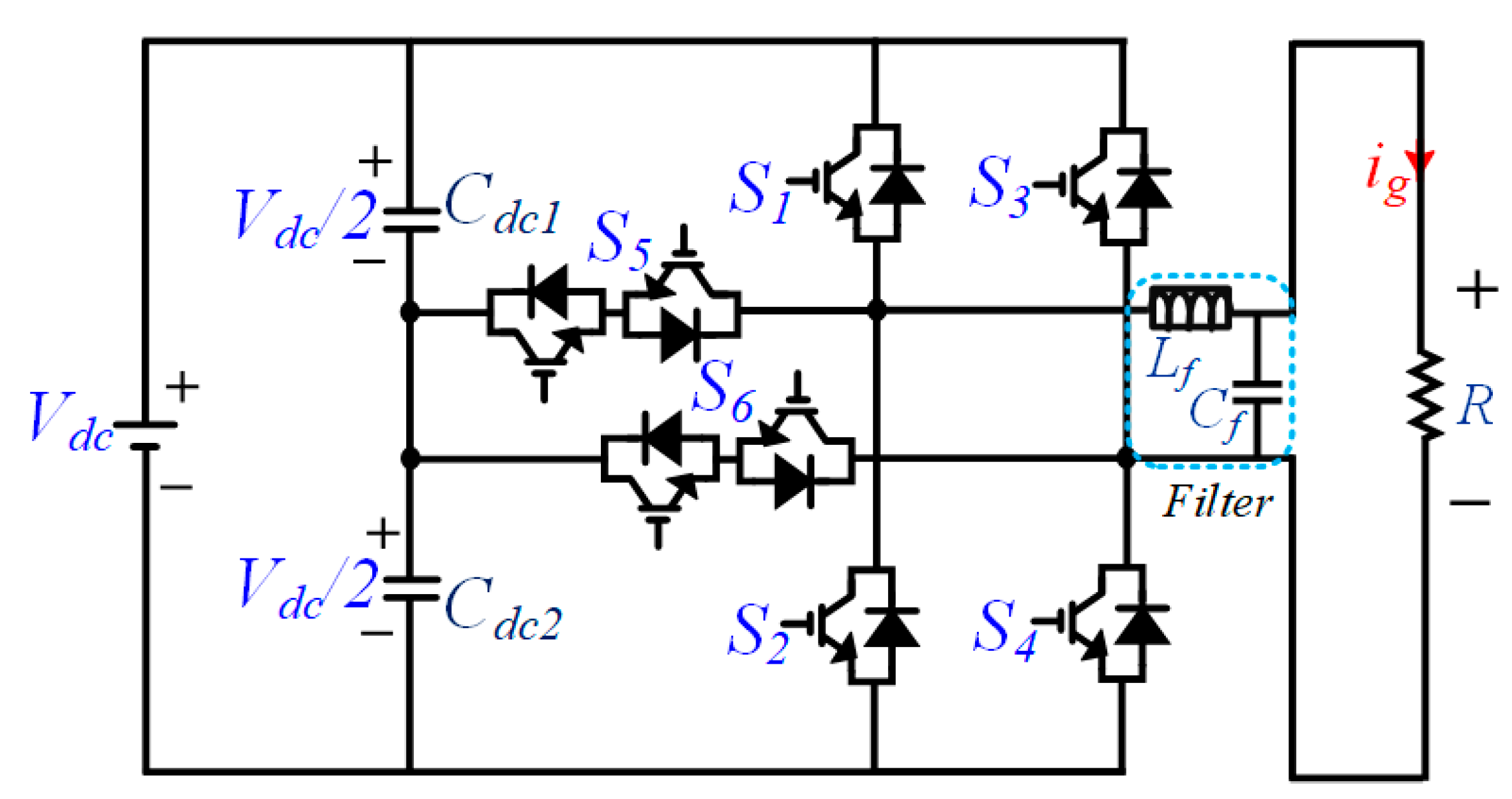

劉華棟團隊採用「單相五階層 T 型拓撲」,其結構由分裂直流鏈路、六個開關及兩個雙向開關組成,並搭配 LC 濾波器,不僅能減少元件使用數量、降低 LC 濾波器體積,更能有效改善輸出電壓品質,並提升電壓輸出的穩定性。

圖1:單相五階層 T 型拓撲結構圖

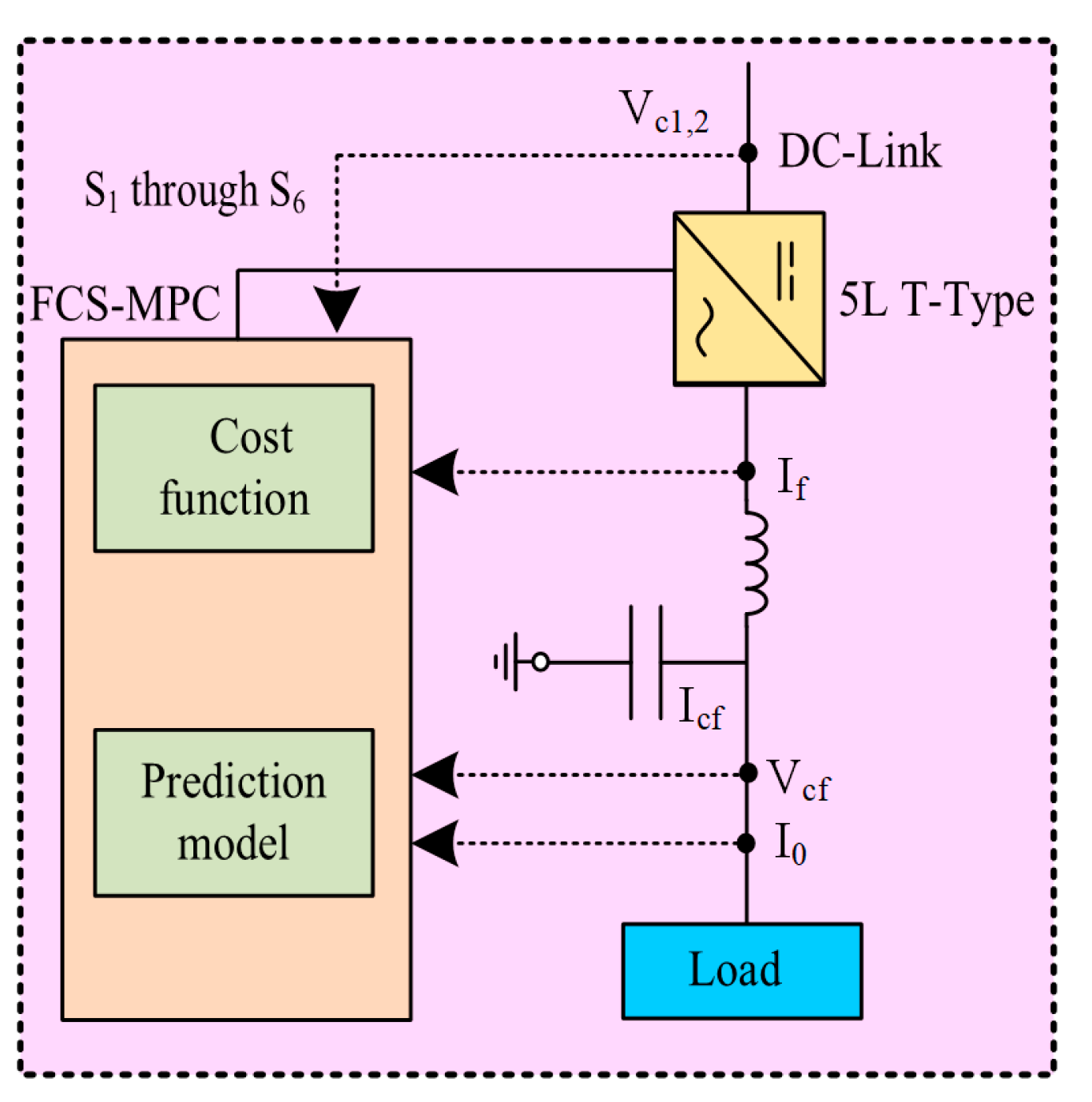

圖2:有限控制集模型預測控制策略與 T 型系統架構圖

實驗數據顯示,FCS-MPC 在多階層逆變器的控制應用中具有良好的適用性,這種方法能有效降低開關損耗,更可無縫銜接至可再生能源系統應用中,包括太陽能系統、風能系統及儲能系統,並可增強電網支援、負載平衡及能量管理的功能。

劉華棟指出,在再生能源系統中,它可以直接接入太陽能板,將直流電轉成高品質交流電,並與市電併網。也可結合人工智慧(AI)技術,如模糊邏輯、類神經網路、強化學習等方法,自動調整 MPC 或 PWM 控制參數,達到自適應控制,進一步提升系統穩定性與效率。

隨著電動車普及,逆變器的「輕薄短小」設計更顯重要,這項技術也可應用於電動車車載逆變器與充電樁,或進一步結合太陽能、風力與儲能裝置,發展具能源管理(EMS)功能的逆變器系統,實現最大功率點追蹤(MPPT)、負載平衡與微電網調度控制。

目前這項研究成果仍停留在學術論文階段,尚未進入商業化,但東南亞已有相關應用案例,若要將技術落地台灣,仍需要廠商願意投入,才能從實驗室走向市場。劉華棟期待未來能與產業合作,推動產品化,讓研究成果真正服務社會。

不過,研究的腳步並未止步於此。印度團隊已經實現十餘階層的成果,劉華棟透露,團隊後續將規劃挑戰更高階層。「階層越多,電力品質就越好。」然而,階層數的增加也意味著元件數量與成本的提升,如何在成本與性能之間取得平衡,將是下一階段的重要挑戰。

(採訪撰文 | 由本校公共事務中心提供)。

原文出處:Lin, C.-H., Farooqui, S. A., Liu, H.-D., Huang, J.-J., & Fahad, M. (2023). Finite Control Set Model Predictive Control (FCS-MPC) for Enhancing the Performance of a Single-Phase Inverter in a Renewable Energy System (RES). Mathematics, 11(21), 4553. https://doi.org/10.3390/math11214553

曾於台北大眾捷運股份有限公司服務 13 餘年,擔任車輛維修場主管,督導 30 餘位同仁,並於 2020 年獲得國立臺灣科技大學電機博士學位。目前任職於國立臺灣師範大學副教授。已發表 50 餘篇國際期刊論文(SCI),擁有 3 項國內專利,並曾指導學生於 2025 年榮獲 IEEE IAS 國際研討會學生海報競賽第一名,以及多項國際競賽與學術獎項。其主要研究方向包括綠能系統電力電子設計、再生能源、太陽能、能源轉換與應用等。