范宜如 教授 | 國文學系

臺灣宜蘭人,現為國立臺灣師範大學國文學系教授,曾任韓國啟明大學中文系客座教授。著有學術專書《行旅.地誌.社會記憶:王士性紀遊書寫探論》;合著有《風雅淵源:文人生活的美學》、《文學@台灣》、《傾聽語文:大學國文新教室》、《成為人以外的:臺灣文學中的動物群像》等書,另與凌性傑合編《另一種日常:生活美學讀本》。

【本篇報導由國文學系 范宜如教授研究團隊提供】

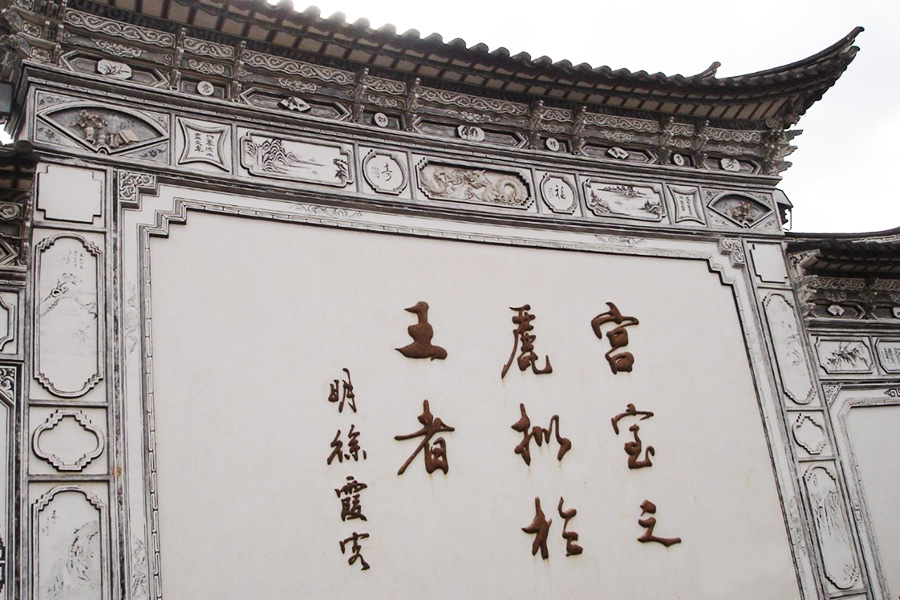

本文考察《徐霞客遊記》日記體之敘事,如何呈現生命情識與地理特徵,體現山岳行動的現場感及穿透力;並藉由「生命書寫」的觀點,考察《徐霞客遊記》中社會脈絡下的人我關係之網。徐弘祖以「日記」作為敘述文體,呈現了每日紀事的情緒與感受,再現旅行者的心靈圖景,書寫冒險登臨的身體感,包含岔出(或插入)、交錯的傳說與耳聞,呈現了行旅中的觀看與敘述。由於每「日」之「記」的時間特質,於是產生事件起伏的「敘事弧」。透過日記書寫的時間感,審視「日記」的書寫情境、書寫心態以及書寫意識,可以看見個別串聯成連續性情節的歷程。此外,若從「生命書寫」角度進行當代反思,檢視徐弘祖身為壯遊者的冒險心態,面對他者的自我對話與思辨,遭逢困頓的自我消解,或可為已成經典的「徐學」研究,抉發出知識與抒情的向度。

作為一個具備跨越世代與地方意義的「旅人」,徐霞客書寫地域人文、山川知識,也書寫了個人生命史。而《徐霞客遊記》形塑了奇人奇遊與探險考察之精神,既是一部遊記,也是人類面對奇境奇景的地方人文考察史。本文從「生命書寫」(life writing)的角度,審視《徐霞客遊記》如何以紀實的手法,以第一人稱為敘述主體的日記,體現山岳行動的現場感及穿透力。

徐霞客有著冒險者的行動力,透過日記第一人稱記述,可以看到他對險的探尋追逐。他以身體丈量世界,在可控制性的危險中前進,不讓內在的心志遊移,織繪「生命地理學」的場景。對他而言,冒險彷彿是他生命脈絡的結構,其所經歷的奇險與日常的紀實有著互為表裡,相互依存的關係。他的壯遊本身就是對生命意義的追尋,而透過日記的敘事,也確認了自己生命的重點、方向與軸線。

透過記體文字,徐霞客為個人的行旅經驗定錨。從日記的「細結構」呈現出對現實的關懷,也寫出生活日常,並記錄地方異事的興味。他在書中直面「謀生」這現實的課題——旅途中如何謀生?如何維持生存之所需?書寫日常的食衣住行,多次記寫絕糧,也記錄其四處尋求資助之歷程,這些生活紀實也是壯遊的一部分。藉此,可以看到徐霞客與友人、陌生人之互動,展示其倫理情境與人我關係。體會地方,也見證風土,這也是呈現生命書寫的方式。

《徐霞客遊記》涵藏每日紀事的情緒與感受,也再現旅行者的心靈圖景,亦書寫冒險登臨的身體感,包含岔出(或插入)、交錯的傳說與耳聞;亦有屬於個人習性的紀錄與地方「冷知識」,這些都呈現了行旅中的觀看與敘述。日記連續的敘寫,讓徐霞客的行止成了動態的「敘事弧」,不時看見他的情緒、抉擇與判斷。這是《徐霞客遊記》的文學力量,也是文本所形成的社會記憶。

本研究從日常到「日記」、冒險者的行動力、倫理情境與人我關係等面向探討《徐霞客遊記》日記體之敘事,如何呈現生命情識與地理特徵,體現行旅的現場感及穿透力;並藉由「生命書寫」的觀點,考察《徐霞客遊記》中社會脈絡下的人我關係之網。紀實的奇險與日常互為表裡,形成某種張力,召喚生命的意義。作為一種真實力量的遊記書寫,顯示了人的有限性,也超越人的有限性,這正是「生命書寫」所展示的蘊義。

原文出處:范宜如(2022)。紀實的技藝:論《徐霞客遊記》的生命書寫。清華中文學報,(28),197-245。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail/22188517-N202301030035-00006

臺灣宜蘭人,現為國立臺灣師範大學國文學系教授,曾任韓國啟明大學中文系客座教授。著有學術專書《行旅.地誌.社會記憶:王士性紀遊書寫探論》;合著有《風雅淵源:文人生活的美學》、《文學@台灣》、《傾聽語文:大學國文新教室》、《成為人以外的:臺灣文學中的動物群像》等書,另與凌性傑合編《另一種日常:生活美學讀本》。