常睿澤 博士後研究員 | 國立臺灣大學 昆蟲系

現為臺大昆蟲系博士後,過去就讀本校生科系博士班。大學就讀臺大昆蟲系時,因為對蝴蝶有興趣,而在認識他們的寄主植物過程中開始「拈花惹草」,漸漸也喜歡上植物。最後碩博班選擇以植物為材料,探討造就生物多樣性背後的演化與遺傳過程。今天的成就與進步必須要感謝臺灣的自由與美好,以及感謝國科會補助大專院校培育優秀博士生獎學金方案,讓我得以無後顧之憂,全心全意地做有興趣的研究,為我國的生物多樣性貢獻一己之力。

【本篇報導由生命科學系 廖培鈞優聘教授研究團隊提供】

在同個的地理區當中,如何演化出形態外觀上無法區別,但卻有遺傳分化的隱藏支序(cryptic lineage),是演化學家感興趣的議題之一。其中一個機制是藉由和不同物種或演化支序發生基因滲入(introgression),進而獲得適應性的遺傳變異,並與原本的支序產生分化。

本研究欲了解適應性的基因滲入,對於限縮分布在臺灣東部的蘇鐵(C. revoluta)隱藏支序的演化有何影響,並進一步探討參與其中的適應性基因功能。演化模型的檢測結果顯示,現今廣泛分布的非隱藏支序與已經滅絕的支序發生基因滲入。在其中也找到一個與抗蟲害、耐熱以及耐旱的基因,其遺傳變異具有適應性分化的訊號。而這可能也使現今廣泛分布於海岸邊的蘇鐵族群得以適應海岸較炎熱、乾燥且曝曬的環境。至於臺灣東部的蘇鐵隱藏支序,雖然在演化上發展出自身演化路徑,但可能也因為沒有得到這些適應性遺傳變異,而僅能侷限分布於內陸河谷當中。此結果也顯示,臺灣的蘇鐵族群同時包含演化上獨立的兩個分支,凸顯了臺灣的蘇鐵族群保育的重要性。

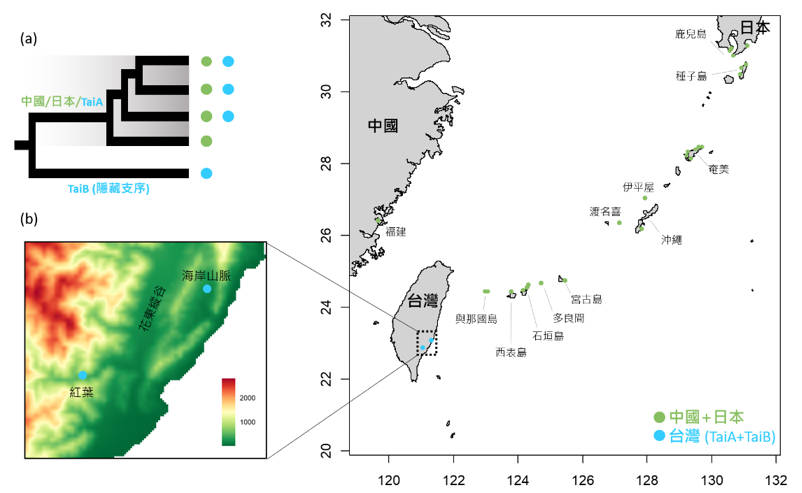

在一個物種當中,隱藏支序(cryptic lineage)係指外觀上無法區分,但是在遺傳資料中具有和其他族群有明顯分化的獨立支序(圖1.a)。了解導致此現象的演化機制,是演化學家關注的重要議題。而在同一個地理區中,如果同時存在隱藏支序以及其他的族群,那代表這個地方可能是個很適合該物種生存的環境,使原本分化的支序得以在此共存;而另一種可能則是隱藏的支序在這個地區與其他支序產生分化(也稱同域分化)。後者的演化機制則多有適應性分化的因素在裡面,而非單純的地理隔離所造成。基因滲入(introgression)是一種在多個世代中,反覆與其他物種回交的過程,而許多物種得以靠著基因滲入得到更多的遺傳變異,甚至進一步發生適應性基因滲入(adaptive introgression)而在一些特徵上分化,提高自己在生存上的優勢。舉例來說,西藏的原住民族對於高海拔環境的適應性演化就是一個有名的例子。遺傳分析顯示,藏族藉由適應性基因滲入,從現今已滅絕的類丹尼索瓦人支序(Denisovan-like lineage)當中獲得EPAS1基因的遺傳變異,使其血液中能產生較高密度的血紅素,以適應高海拔低氧的環境。而如此與已滅絕(或是沒有採樣到)的支序發生基因滲入而獲得較高適應性的情況也稱作「鬼」適應性基因滲入(ghost adaptive introgression)。不僅是在動物,鬼適應性基因滲入也是促進同域的植物隱藏支序分化的機制之一。

圖1:(a)生存於臺灣東部的蘇鐵隱藏支序以及其他支序之親緣關係圖 (b)採樣族群分布以及分布於臺灣花東縱谷東西兩側的紅葉與海岸山脈族群。

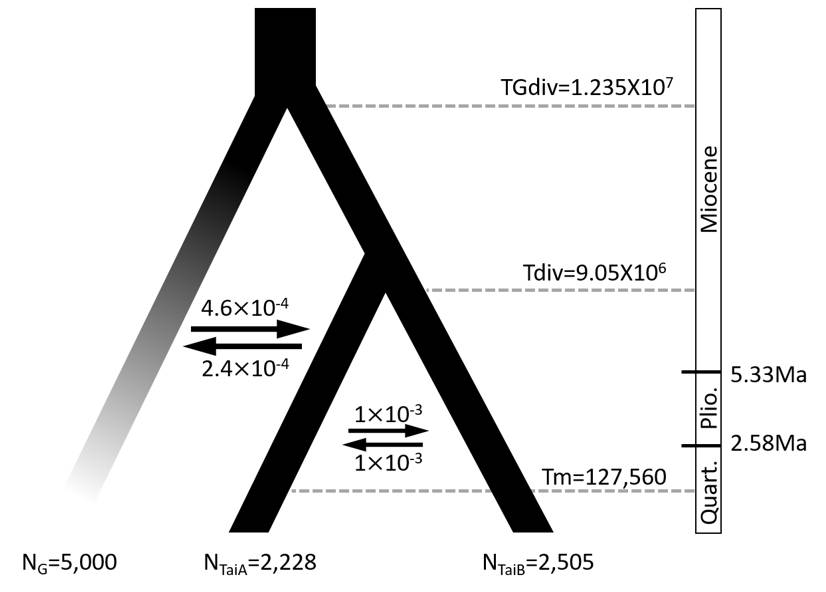

蘇鐵植物以筆直的樹幹以及叢生於頂端的大型羽狀複葉,在古今中外的園藝市場佔有一席之地。但是蘇鐵植物的演化歷史經過了長期的滅絕事件,可說是驚險萬分;若再加上物種彼此之間較弱的生殖隔離,使鬼適應性基因滲入很有機會在蘇鐵類植物的演化中發生。因此研究者就以遺傳資料進一步檢視過去在臺東的蘇鐵(C. revoluta)族群所發現的隱藏支序之演化歷史(圖1.b)。模型檢測的結果顯示,支持鬼基因滲入約於900萬年前的中新世晚期(late Middle Miocene)發生,但卻是發生在已滅絕的支序與現今廣泛分布的「非」隱藏支序之間(圖2)。這個時間是臺灣島剛形成且仍與歐亞大陸相連的時期。此時北方氣候寒冷,而南方則為適合蘇鐵生存的溫暖潮濕季風型氣候。當時的蘇鐵以及其授粉者物種多樣性應主要集中於南方,進而增加種間基因交流的可能性。研究團隊進一步篩選鬼適應性基因滲入的訊號,找到一個與適應海岸環境的乾燥與高溫,以及植物病害抗性相關的基因HCHIB。因此也為現今主要廣泛分布於琉球群島海岸的蘇鐵族群提供了一個適應性的可能解釋。而臺灣東部的蘇鐵隱藏支序可能因缺少這部分的遺傳變異,使之僅能存續於東部的河谷內陸中。這結果突顯了臺灣蘇鐵族群的獨特性及其保育的重要性。

圖2:隱藏支序的分化模型。N為有效族群大小、T為時間(單位為年)、箭頭為基因交流的方向。此模型顯示臺灣的隱藏支序(TaiB)約於9.05百萬年前與其餘的支序(TaiA)開始分化;而此時鬼基因漸滲主要發生在非隱藏支序(TaiA)以及已滅絕的支序(G)之間。Quart.=第四紀,Plio.=上新世,Miocene=中新世。

原文出處:

Chang, J. T., Nakamura, K., Chao, C. T., Luo, M. X., & Liao, P. C. (2023). Ghost introgression facilitates genomic divergence of a sympatric cryptic lineage in Cycas revoluta. Ecology and Evolution, 13(8), e10435. https://doi.org/10.1002/ece3.10435

現為臺大昆蟲系博士後,過去就讀本校生科系博士班。大學就讀臺大昆蟲系時,因為對蝴蝶有興趣,而在認識他們的寄主植物過程中開始「拈花惹草」,漸漸也喜歡上植物。最後碩博班選擇以植物為材料,探討造就生物多樣性背後的演化與遺傳過程。今天的成就與進步必須要感謝臺灣的自由與美好,以及感謝國科會補助大專院校培育優秀博士生獎學金方案,讓我得以無後顧之憂,全心全意地做有興趣的研究,為我國的生物多樣性貢獻一己之力。

土生土長的師大人,在師大十年寒窗奠定研究基礎,畢業後傻傻地帶著張狂的抱負到外頭闖蕩,沒想到繞了一圈後又回到師大,天天傻傻地看著學生發愁。對所有可以用遺傳學解決的生態和演化問題感興趣。