陳室如 教授 | 國文學系

國立彰化師範大學國文研究所博士,現為國立臺灣師範大學國文學系教授。研究領域為近現代旅行文學,著有《晚清海外旅行書寫的異國形象》、《晚清海外遊記的物質文化》、《近代域外遊記研究(1840-1945)》、《相遇與對話:台灣現代旅行文學》、《文為心聲──現代散文評論集》等。

【本篇報導由國文學系 陳室如教授研究團隊提供】

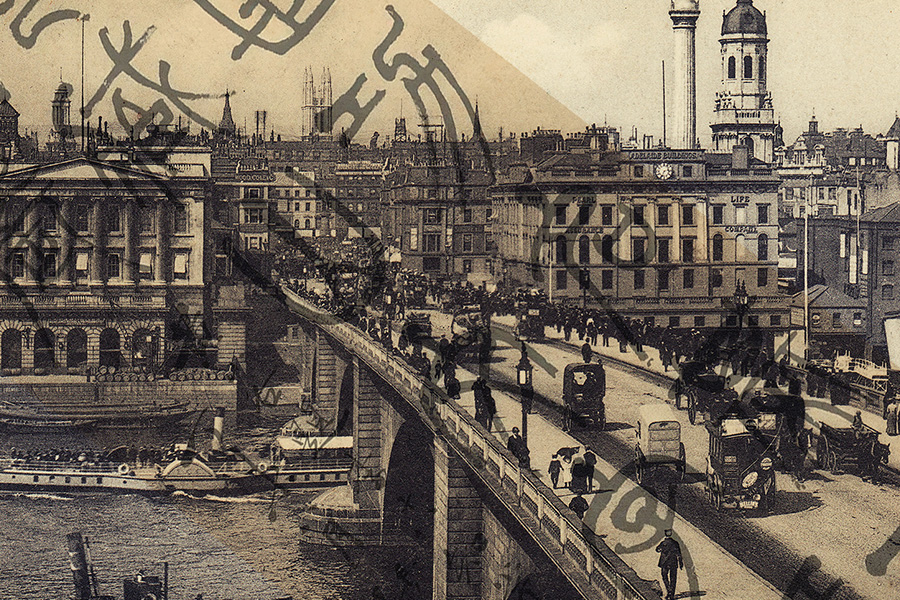

倫敦為英國首都,晚清旅人造訪之際,正是英國國力鼎盛時期,西方文明已於城市中具體展現。張祖翼《倫敦竹枝詞》以近百首詩的篇幅,透過竹枝詞詩句短小、並列長注的方式描寫倫敦。從斌椿、張德彝、王韜到郭嵩燾,張祖翼以前的中國旅人多半於遊記中強調倫敦的正面形象,倫敦被塑造為內外兼美的理想城市。《倫敦竹枝詞》藉由詩句與注文的矛盾斷裂,顛覆既往美好形象,並利用大量的音譯詞強化異國獨特情調。張祖翼筆下的倫敦印象,外在表象文明進步,內在本質卻無比低落,藉由強化倫敦女子的裸露特質,他將倫敦形塑成春色滿城的慾望空間,卻也更加彰顯了自己的侷限與不安,以及展現對異國文明的讚嘆與批判中矛盾的心理視角。

張祖翼作為晚清跨出國門與旅居異國的旅人,以竹枝詞書寫對異域的經歷,而《倫敦竹枝詞》形塑了一個不同於其他晚清旅人筆下的倫敦形象,反映出獨特的觀看視角與書寫策略。

《倫敦竹枝詞》全書皆為四句七言,竹枝詞以注文補充或解釋詩句的內容。詩句與注文並列呈現矛盾的反差,註解的文字僅是客觀描述,補充說明詩句提及的事物或相關知識,詩句本身也有強烈的反差,最後一句附加個人的主觀意識批判倫敦。透過「正→反→正」的敘事轉折,在文體張力的拉扯之下,使旅居倫敦數年的張祖翼重塑一個外在文明進步,內在道德低落的城市,並刻意使用大量的音譯詞,強化異國城市的相異性,為倫敦添加新奇的想像。

在他看來,倫敦雖然有著先進的城市文明,卻隱藏著無法洗淨的骯髒穢俗;發達的交通網絡,卻壟罩著陰森恐怖的幽冥氛圍,例如他描述倫敦泰晤士河水底隧道:「水底通衢南北連,往來不喚渡頭船。燈光慘淡陰風起,未死先教赴九泉」,直接交通便捷城市轉化為陰風慘淡的幽冥世界。描寫動物園:「都道倫敦風景好,原來人少畜生多」,竟把整座城市描繪成「畜生多」的野蠻世界。張祖翼部分呼應先前旅人描述的城市優點,又夾雜對城市內在特質的批判,呈現出一個極度詭異的城市空間。

在充滿情色眼光的凝視下,文明先進的城市被重構成春色滿城的慾望空間,倫敦女子形象的慾望化,彰顯城市的敗德與墮落。他筆下的倫敦女子「雙馬大車輕絹傘,招搖馳過軟紅塵」,強調她們賣弄風情的開放特性,甚至連英國臣子晉見英國女王都被他嘲諷為「露膝更無臣子禮,何妨裸體入王宮」。他一方面強調西方科技文明的發達,卻更加強渲染內在道德層面的缺失,這樣的書寫策略實則映照出旅人的沉重包袱,以減少中國與西方強國的發展落差,並試圖重新定位自身家國的認同。

張祖翼極力彰顯的負面形象,顛覆了晚清旅人對倫敦的集體印象,他將過往營造的倫敦美好形象被全然解構,呈現倫敦文明進步的同時,卻針對城市內在的敗德與醜陋,延伸出另一種觀看的可能,也反射出旅人面對異文化的不安與矛盾。然而,在這樣的刻意書寫下,並未確實發揮竹枝詞的詼諧風趣本色,反倒營造奇異的異國情調,並彰顯旅人自身的文化侷限與內心不安。同樣一座城市,在不同旅人的凝視之下,竟有如此明顯的反差,與其他晚清旅人對照之下,張祖翼筆下的倫敦形象也更加彰顯了海外旅行書寫的多元性與豐富性。

原文出處:

陳室如(2023)。晚清海外旅人的倫敦印象-張祖翼《倫敦竹枝詞》與晚清海外遊記的對照。中國學術年刊,(45_2),147-174。https://doi.org/10.6238/SIS.202309_(45-2).06

國立彰化師範大學國文研究所博士,現為國立臺灣師範大學國文學系教授。研究領域為近現代旅行文學,著有《晚清海外旅行書寫的異國形象》、《晚清海外遊記的物質文化》、《近代域外遊記研究(1840-1945)》、《相遇與對話:台灣現代旅行文學》、《文為心聲──現代散文評論集》等。